こんにちは。SOLの余語です。

前回の記事では、現在、SOLでオンラインの個別指導を受けている人がいる地域などで高校の授業に持ち込むことが許される情報通信機器に関する見直しが始まっていることにふれた上で、スマートフォンやタブレット、そしてそこで利用できる様々なサービスにどのように接するべきかを今後も考えていくつもりであるという話をしました。

北半球の国の教育制度を採用する高校を卒業した場合でも、帰国生入試や総合型選抜の受験準備に使える時間は2~4ヶ月しかないことがそのように考える理由の一つですが、今回はそれらの入試で実施される試験に関わるものを紹介したいと思います。

〇自分の考え方とは異なるものへの接し方に関わる影響

首都圏の有名私立大学の帰国生入試や総合型選抜では日本語小論文試験が実施されることが多いですが、その点からスマートフォンやタブレット上で使用できるSNSやオンラインゲームが及ぼす影響で重要だと思われるのが、18、19歳の人が自分とは異なる他者の考えに接する際の姿勢についてのものです。

これらのサービスについては、昨年のアメリカ大統領選の際などにも指摘されていた通り、使用している人一人ひとりの閲覧履歴やフォローしているアカウントなどによって表示されるものが決定される仕組みが採用されており、それによって社会問題に関する考え方や価値観、好みについて自分のものに合った情報にのみふれる機会が多くなると言われます。いわゆる「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」と呼ばれる現象ですが、それにより自分のものとは合わない主張などに真剣に向き合わなくなってしまうとされます。

帰国生入試や総合型選抜において日本語小論文試験の出来は合否を決める重要な材料の一つとなりますが、ここでは与えられた問題文の中で展開される主張をしっかりと理解できていることが評価の高い答案を書くための前提条件となります。最近は大学教育で実践的なプログラムがあるかが重視されるようになりましたが、伝統的に学部生として過ごす4年間は大学院で学問的な思考をするのに必要なものをインプットしていくことが主な目標とされてきたことを考えるとこれは当然のことのように思われます。

これまでの生徒を見ていてもそのような条件を満たせる人ほど日本語小論文試験での評価(面接試験の会場で試験官から伝えられることがあります)が高まっていく一方で、「フィルターバブル」や「エコーチェンバー」の影響を強く受けた人には、問題文において自分のものとは異なる考えが提示されている場合、それを拒絶する、もしくは軽視してしまう傾向が見られます。これが受験準備を始めてすぐの段階であればそれほど大きな問題にはなりませんが、このような姿勢を試験を受ける時まで維持されてしまうと、帰国生入試や総合型選抜の受験において満足できる結果を残すのが難しくなってしまいます。

この点でも、スマートフォンやタブレットのような情報通信機器とそこで利用できるサービスと18、19歳の人の関係については見直しが必要であり、今後も生徒と一緒に考えていきたいと思います。

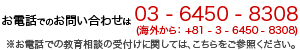

それでは、帰国生の大学受験やSOLの帰国生大学受験セミナーなどに関して情報をご希望の方は以下のフォーム、もしくはinfo@schoolofliteracy.comよりご連絡ください。よろしくお願いいたします。

【お問い合わせフォーム】

https://www.schoolofliteracy.com/contact/

2024年度のグループ指導が終了しました(3) ―SOL帰国生大学受験セミナーについてvol. 318―

(2025年3月15日 18:30)